|

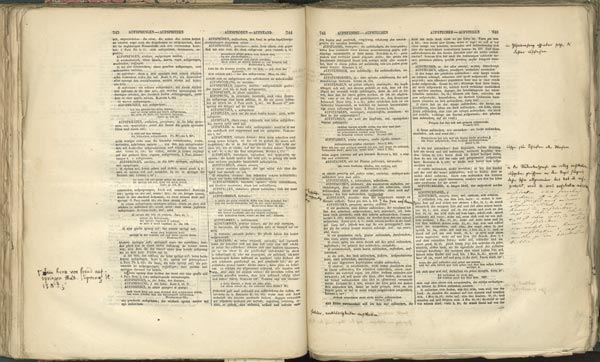

(Abbildung: Biblioteka Jagiellonska Kraków)

Aus den

zwei Bänden, die bisher Wilhelm Grimm zugeschrieben wurden, liegen

mittlerweile Probescans der ersten Lieferung von 1852, A bis ALLVEREIN,

und vom Anfang des Buchstabens D vor. Die Überraschung ist: im Bereich

A bis ALLVEREIN gibt es keine einzige Notiz Wilhelm Grimms, und auch im

Bereich des D sind nur ganz wenige Notizen von ihm zu sehen. Es

ist ganz eindeutig: Bei diesen bereits gescannten Teilen der

Bände ”Wilhelm Grimms” handelt es sich größtenteils um eine Sammlung

von Korrekturbögen, die Arbeitsprozesse aus der Zeit vor der

Publikation des Wörterbuchs wiedergeben. Die meisten Notizen stammen

hier aus dem Hirzel-Verlag in Leipzig, vom Korrektor Rudolf Hildebrand,

der später einer der Fortsetzer der Wörterbuchs wurde, vom Verleger

Salomon Hirzel, vereinzelt auch von dessen Schwager Karl Reimer, der

das Wörterbuch angeregt und in der Anfangsphase ab 1838 das Wörterbuch

verlegerisch mit vorbereitet hatte.

Von Jacob Grimm gibt es in

diesem Exemplar - soweit bisher gescannt - im Bereich des A vereinzelt

Notizen, von Wilhelm Grimm im Bereich des D. Das erklärt sich aus ihrem

jeweiligen Arbeitspensum: Jacob Grimm lieferte 1852 bis 1855 A bis C,

Wilhelm Grimm übernahm das D, Jacob Grimm stieg später wieder mit E und

F ein. Sie bekamen anscheinend aus Leipzig zwei Exemplare

Korrekturbögen, eins mit den Notizen und Anfragen aus dem Verlag und

ein anderes ohne Notizen, auf das sie ihre eigenen Korrekturen und ihre

Ansichten zu den Leipziger Vorschlägen und Anfragen notierten. Diese

letztgenannten Korrekturbögen mit ihren eigenen Korrekturen schickten

sie dem Verlag zurück, von wo sie in die Druckerei gegeben und in den

Satzspiegel eingearbeitet wurden. Auch von den Korrekturbögen mit den

Entscheidungen der Grimms ist ein großer Teil erhalten. Sie befinden

sich in der Staatsbibliothek zu Berlin. (Einige zusätzliche Blätter

dieser Art tauchten im Januar aus Anlaß der zahlreichen Presseberichte

in Privatbesitz auf und werden nun ebenfalls der Berliner

Staatsbibliothek übergeben.)

Wie konnte es aber dazu kommen, daß

die zwei Bände, die (wie wir jetzt annehmen können) Korrekturbögen

enthalten, als das Handexemplar Wilhelm Grimms galten? Diese

Zuschreibung geht auf den Sohn Wilhelm Grimms, Herman Grimm, zurück.

Dieser brachte die neun Bände, die sich heute in Krakau befinden, 1898

persönlich in die Königliche Bibliothek Berlin, damals noch in dem

unter Friedrich II. erbauten Haus am Berliner Opernplatz. Der Direktor

der Bibliothek notierte: ”Die beiden stärkeren Bände sind das Exemplar

Wilhelms, die sieben dünneren das Jakobs” (zit. nach: Brüder Grimm

Gedenken 16). Offenbar hatte Herman Grimm dies bei der Übergabe so

mitgeteilt. Worauf seine Annahme gründete, läßt sich zur Zeit noch

nicht eindeutig beantworten. Höchstwahrscheinlich ist dafür aber die in

den Korrekturnotizen sehr zierliche Handschrift des Korrektors Rudolf

Hildebrand verantwortlich, die auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit

der Handschrift Wilhelm Grimms hat, auf den zweiten Blick aber auch

deutliche Unterschiede zu ihr aufweist. Ein Vergleich mit Briefen

Hildebrands aus der ersten Hälfte der 1850er Jahre ergab zweifelsfrei,

daß er und nicht Wilhelm Grimm Autor der zahlreichen Notizen ist,

die man in den Probescans aus diesen beiden Bänden sehen kann. So endet

möglicherweise 2006 eine Legende über diese zwei Bände, die 1898 ihren

Ausgang beim Sohn Wilhelm Grimms nahm - um Tatsachen Platz zu machen,

die nicht weniger spannend sind. Denn vom Ausmaß des intensiven Dialogs

zwischen Verlag und den beiden Autoren Grimm in Berlin über

Einzelheiten der Wortartikel konnte man bisher kaum ein genaues und

einigermaßen vollständiges Bild haben. Die Dokumente über die

Mitwirkung des Korrektors und des Verlegers haben aber bereits die

Brüder Grimm bewahrenswert gefunden und, soweit aus den bisher

ausgewerteten Proben ersichtlich, in den zwei Bänden gesammelt, die in

Krakau wieder aufgefunden wurden und die die ersten zwei der neun dort

vorhandenen sind.

Auch die Manuskripte der Brüder Grimm für das

Wörterbuch sind erhalten, größtenteils in der Staats- und

Universitätsbibliothek Göttingen. Des weiteren sind die Briefwechsel

mit den Verlegern des Wörterbuchs, Karl Reimer und Salomon Hirzel,

vollständiger erhalten (und zugänglich) als sonstige

Verlegerbriefwechsel der Brüder Grimm. Auch die Briefwechsel mit den

Exzerptoren, die den Brüdern Grimm Hilfe leisteten, sind weitgehend

erhalten, wie beispielsweise der in der kritischen Briefausgabe bereits erschienene mit dem Göttinger Exzerptor Universitätssekretär Gabriel Riedel.

Belegzettel für das Wörterbuch aus der Grimm-Zeit gibt es noch in

Bibliotheken, Archiven und Museen, vor allem aber bei der Berliner

Arbeitsstelle des Wörterbuchs. Bücher, aus denen die Brüder Grimm

selbst für das Wörterbuch exzerpiert haben und in denen man Spuren

davon finden kann, bewahren beispielsweise die Berliner

Universitätsbibliothek und das Museum Haldensleben. Eindeutig ist es

beispielsweise bei einer in Haldensleben vorhandenen Lessing-Ausgabe

und bei den dort sogar in zwei verschiedenen Ausgaben vorhandenen

Werken Christian Fürchtegott Gellerts der Fall.

Somit ist die

Arbeit der Brüder Grimm an ihrem Wörterbuch so gut nachvollziehbar wie

die an keinem anderen ihrer Werke. Dies läßt sich noch verallgemeinern:

für kaum ein anderes ähnliches Werk jener Epoche dürften die

Arbeitsprozesse noch so gut rekonstruierbar sein. Das entscheidende

große Stück des Puzzles, das bisher fehlte, sind die Krakauer Exemplare

des Wörterbuchs aus dem Besitz der Brüder Grimm. Nun aber ist es

möglich, die spannende Geschichte der wissenschaftlichen,

organisatorischen und verlegerischen Arbeit an so einem

Jahrhundertwerk, wie sie um 1850 / 60 aussah, neu zu schreiben.

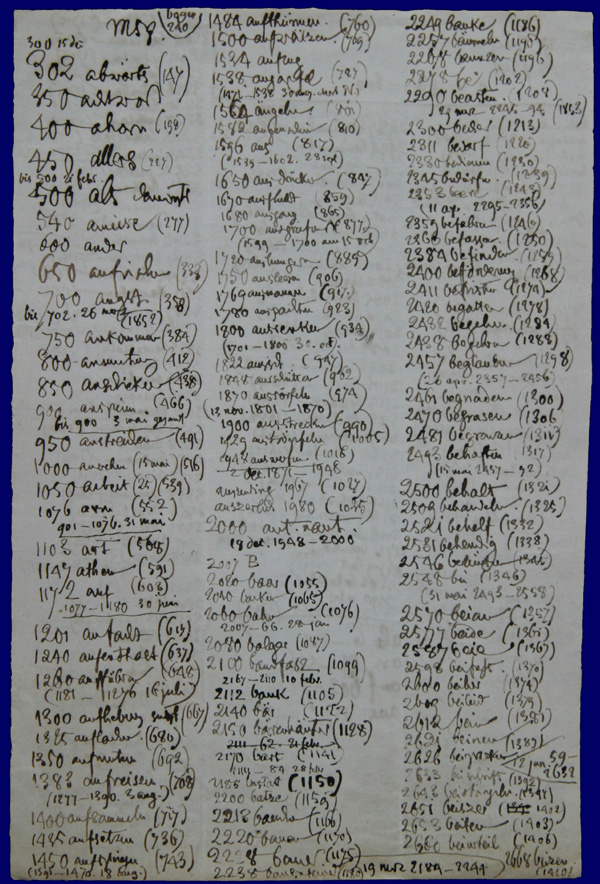

Die

optisch attraktivsten und an Neuem gehaltreichsten unter all diesen

Materialien sind zweifellos die sieben Bände der Handexemplare Jacob

Grimms mit seinen Nachträgen zum Wörterbuch. Allein für den Bereich der

ersten Lieferung notierte er etwa 330 neue Stichwörter, deren Aufnahme

in eine spätere Ausgabe er erwogen hätte, von AALKISTE über

ABENDGOLDGEWÖLK und ABENDRAST, ABGESCHLAGENHEIT und ABGRUNDSUNGEHEUER,

ABSCHIEDSLIEDCHEN und ABSCHRÄGUNG, AFFENTHIER und AHNENSTAMM bis

ALLGEHORSAM und ALLVERBREITUNG. Die Liste der ca. 330 lediglich für die

240 Druckspalten der ersten Lieferung nachgetragenen Stichwörter hat Alan Kirkness im Grimmforum veröffentlicht.

Weit

zahlreicher noch als diese neuen Stichwörter sind jedoch die Notizen zu

Bedeutungsvarianten, nachgetragene Belege über die frühere Verwendung

der Wörter und ähnliches. Jacob Grimms Krakauer Exemplar mit solchen

Nachträgen umfaßt den gesamten Bereich A bis F, den die Brüder Grimm

selbst bearbeiten konnten. Auch zum Buchstaben D, an dem sein Bruder

tätig war, notierte er zahlreiche Nachträge, wie die mittlerweile

vorliegenden Probescans zeigen. Die Dichte der Nachträge nimmt aber

naturgemäß gegen das Ende ab, da Jacob Grimm nur noch wenig Lebenszeit

für solche Nachträge blieb und die Nachträge offenbar vor allem als

Nebenprodukte der Ausarbeitung neuer Artikel zustandekamen, also erst

dann wieder in vermehrtem Umfang, als er an den Buchstaben E und F

arbeitete.

Ein ähnliches Exemplar Wilhelm Grimms, allerdings nur

für den Bereich des ersten Buchhandelsbandes A bis BIERMOLKE, befindet

sich wie gesagt im Museum Haldensleben. Sicherlich hat er auch für den

Rest des B, für C, möglicherweise auch für den von ihm bearbeiteten

Buchstaben D ähnliche Nachträge vorgenommen. Da er 1859 unmittelbar

nach Abschluß des D starb, blieben diese Bögen vermutlich ungebunden.

Wo sie sich befinden, ist (noch) nicht bekannt. Im Bereich A / B sind

Wilhelm Grimms Nachträge zur Arbeit seines Bruders ganz ähnlicher Art

wie dessen Nachträge in seinem Exemplar. Neben Korrekturen von Fehlern

gibt es neu angesetzte Stichwörter ebenso wie nachgetragene Belege und

Bedeutungserklärungen.

Jacob Grimms Arbeit am Wörterbuch kann

neuerdings nicht nur anhand des Briefwechsels und der verschiedenen

Arbeitsmaterialien nachverfolgt werden, sondern im “Brüder Grimm

Gedenken” 16 erscheint ein von ihm selbst angelegtes Protokoll seiner

Arbeit, das fast vom Anfang der Arbeiten bis genau zum letzten

Stichwort FRUCHT reicht, zu dem er den Artikel noch begann. Die Blätter

des Protokolls befanden sich unidentifiziert an verschiedenen Stellen

des Grimm-Nachlasses in Berlin und Marburg und wurden letztes Jahr

vollständig aufgefunden und zusammengefügt.

Über die genannten

und über andere Dokumente aus der Wörterbuchwerkstatt der Brüder Grimm

informiert außer dem neuen Band “Brüder Grimm Gedenken” auch eine

Veranstaltung am Gründonnerstag, 13. April, 16 Uhr bei der

Grimm-Sozietät zu Berlin e. V., gegr. 1991, in der Jägerstraße 10—11 in

Berlin. Interessierte sind herzlich willkommen!

(BF, ACK) |

|